河南内乡县衙:菊潭古治 温故知新

|

|

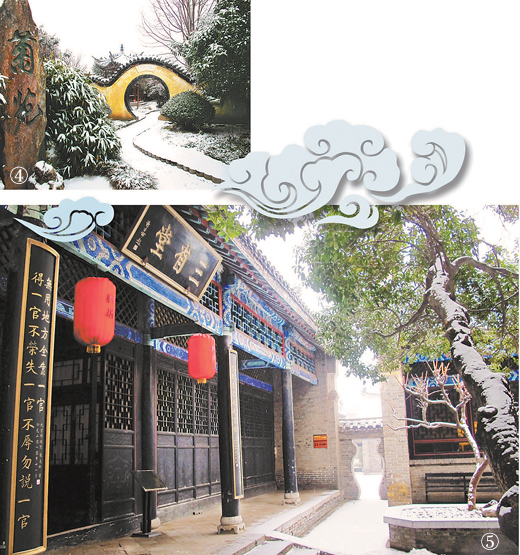

图④:内乡古县衙后花园。 |

河南内乡县衙,是我国第一家衙门博物馆。中华之大,曾经县衙之多,但完整保存至今的古县衙却屈指可数。据说因为古代流行“官不修衙”,认为凡热心维修衙署的官员会钉在这个职位上,升不了官,所以,只要衙署建筑不是太碍观瞻或有倾塌之虞,州县官是不会去维修的。

内乡县衙现存建筑大多为清代建筑,由章炳焘于光绪二十年(1894年)主持营建,占地约4万平方米。在战争频仍年代,被用作学堂或指挥部,所以幸存至今。

古县衙设中轴线,中轴线上置主体建筑,分大堂、二堂和三堂,东西两侧各有一列对称的辅助建筑,东有三班院、吏房、户房、礼房,西有监狱、兵房、刑房、工房。

由于主持营建者章炳焘是浙江人,建筑风格既有北方四合院和南方过风脊的巧妙结合,又有北方单体建筑“明三暗五”和南方建筑廊庑相接、回廊宽阔的混搭。

古代县衙十分讲究,一景一物无不透露着“政治信息”。在进入县衙大门之前,不能错过大门前的两处建筑。一处是照壁。照壁刻有一形似麒麟的怪兽叫“贪”,是神话传说中的贪婪之兽,脚下尽是金银财宝,一边张着血盆大口,妄想吞吃天上的太阳,一边已经濒临悬崖,要落得粉身碎骨。照壁北面绘“贪”,是明太祖朱元璋首创,用以警诫官员要保持清廉。

另外一处是宣化坊。宣化坊南面书“菊潭古治”四字,内乡古称菊潭,“古治”即指这里是历史上治理百姓的权力机构。

古语有言“衙门难进”,诚然不欺。内乡县衙有三道门,分为大门、仪门和屏门。仪门东边设一小门为“生门”或“人门”,供人们日常出入;西边设“死门”或“鬼门”,被判刑案犯从此门送进监狱或处决。屏门是通往知县后宅的咽喉之所,所以常设门子房,看门人往往是“老成亲信”。古时常说“私下见官,先要买通门子”,说的就是这里。

大堂又称“正堂”,是知县正式办公的地方。大堂中央置暖阁,上悬“明镜高悬”匾额,后为“海水朝日图”。二堂又称“琴治堂”,取“鸣琴而治”之意,指用礼乐教化人民,以致政简刑清。二堂一般审理民事案件,知县在此对原被告进行调解。三堂雅称“三省堂”,是内宅,用以接待上级官员、商议政事和办公起居。

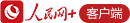

如果把古建筑比作一幅画,那么楹联、匾额就是这幅画的题款和印章。最朗朗上口的楹联,要数三堂楹联:“得一官不荣,失一官不辱,勿说一官无用,地方全靠一官;吃百姓之饭,穿百姓之衣,莫道百姓可欺,自己也是百姓。”这副楹联为康熙年间任内乡知县的高以永所作,深入浅出地道出了官与民、荣与辱、得与失的辩证关系。

分享让更多人看到

相关新闻

- 评论

- 关注

第一时间为您推送权威资讯

第一时间为您推送权威资讯

报道全球 传播中国

报道全球 传播中国

关注人民网,传播正能量

关注人民网,传播正能量