疯狂的“煮夫”

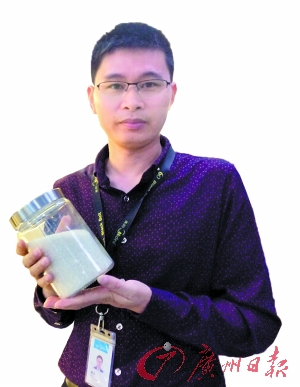

黄兵与大米博物馆里的大米样本合影。

实验室里的操作现场。

为开发“智造”电饭煲产品

他一天吃200口饭以搜集烹煮大米数据

过度品尝米饭也影响了自己的饮食习惯。下饭馆也都不再吃饭了。

经常在单位里就把饭给解决了,所以我自己在家都不再吃饭了。

——黄兵的“煮夫”感受

文、图/广州日报记者黄子宁

吃饭,是每个人的“生存刚需”,而在顺德,有这么一批工程师,他们以吃饭为工作,并因“吃饭”而推动产业从制造向“智造”转型。

为了开发比肩国际水平的电饭煲,工程师黄兵坚持“工匠精神”,每日“疯狂”地煮饭,平均每日摄入200口饭,练就了“米饭品鉴师”的“功夫”:任何米饭只需他品尝一口,就能判断出品质的好坏。如今,黄兵及其团队将上百种米饭“品鉴”的研究,量化汇集成烹饪曲线,将对企业未来研制开发“接地气”的新产品提供坚实依据。

“煮夫”故事

品鉴大米 他一天要吃约200口饭

“疯狂的煮夫”,这是美的生活电器事业部员工对从事“大米品鉴”工作的工程师的“戏称”。“他们一天要品尝200口饭左右,相当于日摄入10碗饭的量。”美的产品评价工程师王科告诉记者。

在美的生活电器事业部的产品性能优化实验室中,摆放了一排排的已上市或即将上市的电饭煲,这里有约30名工程师,每天不间断地用这些电饭煲产品煮饭,以测试在不同温度、时间条件下,煮出的饭的品质好坏。

“12年前,我来到美的,在这个实验室中就是做一名普通的实验员。”黄兵是这群“疯狂的煮夫”中资历最深的,如今是美的首席产品经理、电热电器产品开发工程师,也是吃过试验米饭最多的人。

黄兵告诉记者,为了测试研发出的电饭煲煮饭是否美味,自己和许多实验员一起不断地品尝用研发产品煮出来的米饭。黄兵回忆道,曾在过去的两年间,自己见着了米饭就想呕吐,而过度品尝米饭也影响了自己的饮食习惯。

“我们每天重复地煮饭、吃饭,在实验室里工作的工程师,功底深厚程度都不一样,但是艰辛是一样的。”黄兵告诉记者,这些年里看过不少的“品鉴师”难以承受“不停吃饭”的工作,离开集团。

吃出“功夫” 一口就能品鉴米饭质量

常年“吃饭”积累出的经验,让黄兵练就一种独特的本领:煮熟的米饭,只需要吃一口,就能把饭品质的好坏吃出个“所以然来”。

“用电饭煲煮熟的饭,我们切分4~6份,或者取上中下三层,分别取点品尝饭煮得如何。”黄兵表示,为了测试电饭煲内胆各处烹煮效果,测试米饭是否受热均匀,黄兵及其他的工程师常就一煲煮熟的饭分多处品尝。

而增加“米饭品鉴师”饭量的是,除了一锅煮熟的饭外,还有好几锅同样米种、不同温度与加热程度的米饭也需要黄兵的品尝。

黄兵向记者介绍了自己品鉴米饭的“功夫”:感官优先非常重要,包括对米饭的吃、观、闻。“吃米饭的弹性、甜味;看米的饱满程度、色泽;闻米释放出的香味。”黄兵表示,吃多了不同种类的米饭,对其感官判断有了“自定义”的标准。

另外,在每次尝米饭之后,黄兵都会从饭煲内拾起一粒米饭,放在玻璃片上用手指将其压扁。“看看煮熟的米饭是否还有一颗白点,如果没有,则米饭的糊化程度好,是煮出了好饭。”

煮出名堂 研究出精准“烹饪曲线”

“在饭熟的时候,米粒会产生一些化学物质,让人闻起来会觉得香喷四溢。”黄兵表示,除了主观上判断煮出米饭的好坏外,还会将不同样本的米饭送到营养实验室内进行分析,形成客观数据判断依据。

黄兵表示,电饭煲的原理无非是“模拟”过去的柴火饭。“米饭要达到口感与营养完美结合,离不开米粒吸水、加热、沸腾、闷煮到保温的五个环节中各个力度的掌控。”

如今,黄兵及其产品研发团队,对国内上百种米种进行了“烹饪曲线”研究,每种米的曲线,都依托了他们超过千次“品鉴”的实践。记者在“大米博物馆”里看到,该博物馆内收藏了百种产地不同、品质不同的大米,绘制了一份珍贵的大米地图。

“像广东的大米,需要吸水的时间长,通过加热活化米粒的过程也较长,因此针对华南市场的电饭煲产品,研发电热能力很重要。”黄兵表示,通过研究烹饪曲线,对产品开发提供了地域参数,让不同地区的家庭,用当地特有的米种,通过使用自己研发的产品烹饪出好吃的饭。

人物对话

电饭煲从制造到“智造”

产业增量仍有较大空间

广州日报:你经常摄入过量的米饭,感觉对自己的身体有影响吗?

黄兵:其实作为一名工程师,自己的亲身实践与科学的数据分析显示,米饭摄入量大是不会容易致人发胖的,可以说对人的身体没有影响。身边有很多工程师朋友,喜欢摄入油渣的食物,体重直逼190斤。其实单纯的米饭蛋白质含量低和不含脂肪,因此不会让人身体产生负担。

另外,米饭的种类其实有很多,做多了“米饭品鉴师”后,对米饭的选择会更加注重营养,包括对杂粮、胚芽米等选择,自己也会适当摄入,增加营养。

广州日报:从事这份经常“吃饭”的职业,家人曾经表示抗拒过吗?

黄兵:其实并没太多的抗拒,对自己而言,由于经常在单位里就把“饭”给解决了,所以我自己在家都不再吃饭了,只是影响了家庭的“饭桌生活”。由于实验室里的米都是统一采购的,而且我也好长一段时间不操持家中的伙食。

不过让家人难以接受的是,因为经常做米饭试验,在实验室中针对煮饭条件精确要求时刻、温度,久而久之使人变得挑剔、精益求精,我也把工程师这样的习惯带到生活中,尤其是对食物的挑剔、购物的挑剔等。

广州日报:您研究了全国的大米,有没有专门研究自己家乡的大米?

黄兵:我出生在长沙,当时家里很穷,可以说没有饭吃,甚至根本就没有听说过有专门煮饭的工具。工作了一段时间后,自己也开始研究了家乡的稻米,由于吃惯了电饭煲煮出的米饭,回家再吃自家的米饭觉得非常难吃。因为湖南的米属于杂交水稻中的一种,煮出的米口感较差,并且煮饭条件要求高,吸水也较多。

后来我把自己研制出的电饭煲产品带回家使用,家里饭食条件得到了提高,现在还有好多乡亲向我求带电饭煲产品,改善日常饮食条件。

广州日报:如今制造业进入调整期,而电饭煲产业是否会受冲击?

黄兵:其实研究大米,初衷还是研究如何煮好米饭,促进产品的更新换代。在我做实验员之初,全国电饭煲产品仍处在“机械煲”的层面,经过了十几年的升级后,如今是“IH电频技术煲”时代,无论是电热技术还是智能技术,都不可与过去“同日而语”。

尽管目前小家电领域不断萎缩,但正因为电饭煲技术革新速度很快,所以消费者关注度还是很高,使得产品的生命周期也都比较长。其实,包括美的在内的电饭煲产品,和制造业发达国家相比已没有技术上的差别,只有价格上差距。

广州日报:之前小米也宣布“进军”电饭煲产品,你们是否会受到挑战?

黄兵:其实,现在小家电企业中,不做电饭煲产品的是少数,同时也有非常多的知名品牌“跨界”介入电饭煲产品。我觉得是一件好事,有不同特色的产品进入市场,可以做大做强整体的产业。

另外,作为常年开发电饭煲产品的工程师,可以说美的在小家电产品领域一直在做“智造”,技术可以说比肩国际水平。例如IH电频技术的电饭煲产品,已占据全国电饭煲市场的40%,而美的产品在其中占比50%。只要是技术领先,注重研发,美的的市场也会不断开拓。

分享让更多人看到

相关新闻

- 评论

- 关注

第一时间为您推送权威资讯

第一时间为您推送权威资讯

报道全球 传播中国

报道全球 传播中国

关注人民网,传播正能量

关注人民网,传播正能量